书信,是与宏大历史叙述有一定距离的私人场域。“书信里的宋人”基于宋代士大夫之间的私人往来信件,力图带领读者走进宋代士人的内心世界。

宋仁宗庆历五年(1045),“庆历新政”被彻底废除,到年底时,改革派官员也全部被处理完毕。56岁的范仲淹先罢参知政事,又罢陕西四路安抚使,从陕西邠州调往河南邓州担任知州,开启了他牧守地方的晚年岁月。

有一天,一位名叫李仲昌的人来找范仲淹。李仲昌说他要去随州找尹洙(1001-1047),请尹洙帮自己去世的父母写墓志铭,问范仲淹有没有什么东西捎过去。尹洙也是改革派官员,新政失败后被贬到了随州。与其他人不同的是,尹洙所受的处罚要重得多,不仅官衔降了好几级,还被“停职反省”了。

范仲淹此时刚到邓州,还没来得及跟尹洙联系,就趁机给尹洙写了一封信,托李仲昌带过去。后来尹洙回信介绍了自己的情况,范仲淹把尹洙的情况跟分散各地的朋友们说了。大家都很关心尹洙,但由于随州比较落后,通信不便,朋友们要么向范仲淹打听尹洙的情况,要么给尹洙写信,托范仲淹转交。

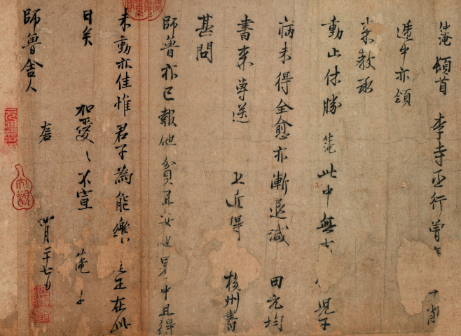

过了一段时间,又有人托范仲淹给尹洙送信,范仲淹就顺便又给尹洙写了一封信,和朋友的信一起送过去,这封信就是藏在台北故宫博物院的《师鲁帖》。

尹洙的官衔不高,不是改革派的骨干,为何遭受重罚?为什么大家都很关心尹洙?李仲昌为何要跑几百里地找他写墓志铭?本篇就以范仲淹的《师鲁帖》为线索,讲讲尹洙的故事。

(宋)范仲淹《师鲁帖》台北故宫博物院藏

有学问的君子

《师鲁帖》内容如下:

仲淹顿首。

“顿首”是书信中常用的敬词。

李寺丞行,曾……。

李寺丞就是李仲昌,他当时的官衔是大理寺丞,可简称“寺丞”。“曾”后面这几个字脱落了,不过有些史料记载的是“曾奉手削”,所以这句意思是:李寺丞要去找你,我曾让他给你带了一封信。

递中亦领来教。

后来收到你的回信。

承动止休胜,仲淹此中无事。

我这里一切都好,没什么事。

但儿子病未得全愈,亦渐退减。

只有儿子的病还没痊愈,但已逐渐好转。范仲淹这个生病的儿子是他的长子范纯佑。范纯佑喜欢修炼道家功法,有一天练功入境的时候受到惊吓,从此心智失迷。

田元均书来,专送上。

田元均给你写了一封信,托我转给你。田元均就是田况,他也曾在西北抗击西夏。

近得扬州书,甚问师鲁,亦已报他贫且安也。

最近收到扬州来的信,他非常关心你的状况,我已经告诉他你目前虽然贫困但很安心。扬州来的信是指韩琦写的信,因为新政失败后韩琦外放扬州。

暑中且得,未动亦佳。

“暑中”有两个意思,可以指盛夏,也可以是中暑的意思,所以这句话可以有两种理解,一种理解是:盛夏到来了,不活动也好;第二种理解是:既然中暑了,不活动也好。

惟君子为能乐道,正在此日矣。

君子善于修身养性,正是在这种时候啊。

加爱加爱,不宣。

保重,保重,不多说了。

仲淹……师鲁舍人左右。四月二十七日。

“仲淹”后面的字脱落了。“师鲁”是尹洙的字,“舍人”是尹洙官衔“起居舍人”的简称。

尹洙出生在上一个新千年伊始,也就是1001年,他与范仲淹、欧阳修、韩琦等名臣都是非常要好的朋友。尹洙能获得那么多的友谊,主要原因在于他是一个有学识、有才华、有君子之风的士大夫。

尹洙的文章写得特别好,好到什么程度呢?可以拿我们熟悉的欧阳修来做比较。欧阳修是“唐宋八大家”之一,是北宋古文运动的领袖人物,但尹洙比欧阳修更早倡导古文。所谓古文,是指先秦至汉朝的文章。自南北朝以后,文坛盛行骈文,注重形式,也就是辞藻、排偶、声律等,但不太注重思想内容,所以唐朝的韩愈、柳宗元就极力反对这种华而不实的骈文,倡导言之有物的古文。虽然唐朝古文运动取得了一定的成就,但是到了五代和宋初,骈文再次流行,所以北宋又有人开始提倡古文,这就是唐宋时期的“古文运动”,尹洙是早期代表人物之一,在当时享有盛名。

邵博的《闻见后录》中有这样一句话:“师鲁于文,永叔所敬也。”师鲁是尹洙的字,永叔是欧阳修的字,这句话意思是:尹洙写的文章,欧阳修也要敬佩。

范仲淹曾这样评价尹洙:“其文谨严,辞约而理精……复得欧阳永叔从而振之,天下之文,一变而古。”范仲淹也认为尹洙是北宋古文的先驱者。

南宋著名诗人尤袤说:“我朝古文之盛,倡自师鲁,一再传,而后有欧阳氏、王氏、曾氏。”尤袤认为欧阳修、王安石、曾巩这些名列“唐宋八大家”的人物都算是尹洙的传人,足以说明尹洙在当时文坛上的地位。

不过,尹洙所擅长的文学,跟我们现在所说的文学是有区别的。我们现在所说的文学,主要是小说、诗歌、散文、戏剧等。而尹洙所擅长的古文,是唐宋古文运动背景下的文学创作,它有两个特点:

一、它是在抑制虚浮骈文的运动中逐渐形成的,它反对在文章中过度讲究押韵、对偶以及使用虚华的词藻,提倡语言文字通俗易懂;

二、古文运动与儒家思想息息相关,也就是说,唐宋古文家们要求文章要能体现儒家思想,并且对社会发展有益。尹洙写过九篇“杂议”,每篇讲一个问题,每一篇的文字都不多,比如《叙燕》这篇是评论先秦时期的燕国,《原刑》这篇是谈论刑法的,《敦学》这篇是讲教育的。总之,都是有感而发,切中时弊,平易通俗,字少意多,不拖泥带水。

尹洙还是一名历史学家。欧阳修编写史书有时要向尹洙请教,欧阳修还曾拉着尹洙一起编写“五代史”,尹洙自己也写过极简版的《五代春秋》。尹洙写文章的时候,经常从历史文献里旁征博引,读起来有跨越万年的厚重感。

尹洙颇有君子之风,最典型的例子是在景祐三年(1036),范仲淹弹劾宰相吕夷简而被冠以“朋党”罪名的时候,尹洙挺身而出,主动要求成为范仲淹的“朋党”,因此被贬到地方上担任酒税官。

了解了尹洙的才学和品行,就能理解为什么他的朋友圈那么强大,为什么李仲昌要跑几百里地去找尹洙写墓志铭了。

携笔从戎

如此有才学、朋友圈这么强大的尹洙,是如何走到贬官停职的地步呢?这要从康定元年(1040)三月的一份任命书说起:太子中允、知长水县尹洙,权签书泾原、秦凤经略安抚司判官事。

康定元年正月,宋朝和西夏打了第一场大战——“三川口之战”,宋朝战败。朝廷见前线的官员顶不住西夏,立即往西北增派新的官员。当时战区的主要领导都是文官,但有军事才能的文官是少数,朝廷没有这方面的储备,很多岗位要靠推荐或领导自主“招聘”。比如范仲淹是由韩琦推荐的,范仲淹担任陕西经略安抚副使之后,需要一名掌书记,类似于文秘,他就想“招聘”欧阳修,因为欧阳修文章写得好,但欧阳修拒绝了,他瞧不上这份工作,觉得凭自己的才能去处理信笺、奏章之类的文件,实属大材小用。

尹洙是被一名叫作葛怀敏的官员“招聘”的。葛怀敏的差遣是“泾原路副都部署兼泾原、秦凤两路经略安抚副使”,陕西分四路,葛怀敏是其中两路的副职,他需要一名判官(相当于助理),就相中了尹洙。

尹洙自从声援范仲淹而被贬之后,一直在地方上担任低级官员,后来因为父亲去世而回洛阳老家服丧。面对葛怀敏的召唤,尹洙的选择跟欧阳修不同,他毫不犹豫地去了。尹洙一直对军事很感兴趣,经常谈论兵事,能有机会上战场杀敌报国非常符合他的愿望。

从深层次讲,尹洙的这种选择与儒家经世致用的精神是一致的。抱有这种治学精神的文人士大夫,他们的治学方式不只是从书本到书本,还有书本与实践相结合。尹洙这种精神既体现在他研究历史上,也体现在他的文学写作上,最终目的都是“致用”,朝堂需要就去朝堂,战场需要就上战场。

在当时,持有这种观念的官员很多,比如我们熟悉的范仲淹、王安石,他们都是儒学的学者,虽然各自所擅长的细分领域不同,但最终目的是相同的,都是用在国家需要的地方,不会有文高于武或武高于文的狭隘。

所以,在结束父丧之后,尹洙就奔赴陕西,将自己的才华奉献给了边疆。

尹洙在战区写的东西,有一类是写给朝廷的奏章,主要内容就是谈论某个具体的问题和解决方案。尹洙在写这类文章时有一个特别明显的特征,那就是他会算历史的账。比如,在《息戍》一篇中,尹洙建议朝廷采用唐朝的“府兵制”。“府兵制”最大的特点是兵农合一,士兵农忙时劳作,农闲时训练,而且士兵自备武器和粮食,朝廷很省钱,而宋朝的兵制是“募兵制”,士兵是全职军人,一切费用由朝廷承担,朝廷花费很多。为了支持自己的主张,尹洙列出一组数据:

东汉尤甚,费用常以亿计。孝安世,羌叛,十四年用二百四十亿。

意思是说,东汉时没有采用“府兵制”,士兵的花费常常多达上亿,在汉安帝时期,羌族叛乱,朝廷为镇压叛乱,十四年间花在士兵身上的钱多达二百四十亿。

接着,尹洙笔锋一转,谈到陕西用兵的现状:

今西北四帅,戍卒十余万,一卒岁给无虑二万。以十万众较之,岁用二十亿。自灵武罢兵,计费六百余亿,方前世数倍矣。

意思是:现在西北四路,士兵有十多万,一个士兵一年大约要花费两万钱,十万士兵一年就是二十亿。自从党项首领李继迁死了之后,西北三十多年不打仗了,但是花在戍边士兵身上的钱还是多达六百余亿,是东汉时期的很多倍。

这些数据,体现了尹洙作为一名历史学者的特点,数字一拿出来,比任何长篇大论都有说服力。

尹洙在战区所写的东西,还有一类是政论文,主要是就某事提出自己的观点。比如,宋朝与西夏的第二场大战“好水川之战”再次失败,朝廷追责时追到了一名文官耿傅的头上。有人说是因为耿傅督战太急才导致失败,但后来在战死将领的尸体上找出了耿傅的亲笔信,发现耿傅是无罪的。这个时候,尹洙就发挥了他作为一名文学家的特长,他给朝廷上书,详细讲述整个过程,帮耿傅申冤。同时,他还写了两篇精悍的短文为耿傅正名,分别是《悯忠》和《辨诬》。相比于客观的陈述和解释,当用文学来描述一件事情的时候,会更有影响力。

在战争刚开始的时候,范仲淹和韩琦是陕西战区“副总指挥”,后来“总指挥”夏竦被罢,范仲淹和韩琦并为“总指挥”,在韩、范两位领导兼朋友的手底下工作,尹洙的工作一直都比较顺利。可是在庆历三年(1043),宋夏两国开始和谈,范仲淹、韩琦被调回朝廷,尹洙迎来了一位让他翻船的领导。

接替韩、范的人是郑戬,他成为了“陕西四路马步军都部署兼经略安抚招讨等使”,也就是陕西战区“总指挥”。郑戬担任过三司使和枢密副使,后来遭宰相吕夷简排挤,被外放至杭州。郑戬离京前申请去陕西战区,朝廷没同意。不过,在到了杭州的第二年,即庆历二年(1042)底,郑戬如愿以偿去了陕西,因为前线花费很大,需要郑戬去管理物资账目。几个月后,郑戬就接替范仲淹和韩琦成为战区“总指挥”。

郑戬驻军泾州,此时的泾州知州正是尹洙,尹洙和郑戬是同年,都是天圣二年(1024)的进士。按说同年在一起工作应该是很亲切的。不过,尹洙在郑戬面前却只有敬畏感。首先是因为郑戬比尹洙要年长9岁,无论官、职、差遣,郑戬都比尹洙高很多。而且郑戬政绩突出,深得仁宗皇帝的信任,现在又成了战区的一把手。另外,他一直在查战区的账目,我们熟知的“庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡”,就是因为郑戬查滕宗谅(字子京)的账导致的。郑戬性格强势,作风凌厉,官员们在他面前都会提心吊胆,生怕被他查出什么问题。所以,尹洙在郑戬面前总是小心谨慎,与郑戬保持一定的距离。

不过尹洙这种小心翼翼的日子没过太久,三个月之后,尹洙就从泾州调到了相邻的渭州担任知州,并“兼管勾泾原路安抚都部署司事”,相当于泾源路“分指挥部”的属官,而且官品也升了一级。对尹洙来说,这本是一件好事,但就是在这个岗位上,尹洙遇到了导致他政治生涯中断的一场事故。

水洛城之争

水洛城位于渭州和秦州中间,大约在今天的甘肃省庄浪县。水洛城虽然在地理上位于宋朝境内,但由于是少数民族聚居地,一直处于自治状态,要不是宋夏战争爆发,很多人都不会在意这个地方。战争爆发后,它的战略价值凸显出来,因为它可以作为秦州和渭州之间遥相呼应的中转站,防止敌人从这里穿越而侵入内地。

考虑到水洛城的城墙已破败不堪,庆历二年(1042)时,范仲淹就建议重修水洛城,没想到第一个起来反对的却是他的同事兼好友韩琦。

韩琦当时正担任秦州知州,他刚花大力气加固了秦州城,还给旧城加了一个牢固的外城。这项工程已经花了很多钱财和人力,如果在离秦州不远的地方再花费重金修一座城,韩琦认为没有必要,性价比太低,还不如用这些钱和人力去加固其他更具战略价值的城寨,所以他建议朝廷不要修水洛城。朝廷正缺钱,就听了韩琦的建议,没批准重修水洛城的项目。当时尹洙正担任秦州通判,是韩琦的副手,所以尹洙对此事非常了解,他跟韩琦持相同主张。

虽然不修城了,但针对水洛城的“统战”工作还是要做的。一名叫刘沪的武将在水洛城收拢了数百顷的良田,屯兵耕种,同时私下拉拢少数民族的酋长们,希望他们归顺宋朝。到郑戬担任战区“总指挥”以后,刘沪就说服酋长们献上水洛城,酋长们同意了。郑戬令刘沪率一千兵马前去接受献地,刘沪到了之后,忽见数万人合围过来。刘沪这才知道中计了,但他并未慌张,而是镇定自若地指挥,硬是凭着一千人击溃了数万人,最终收服了水洛城。

水洛城归附宋朝之后,酋长们希望朝廷能给他们封官,郑戬觉得可以趁此机会组建数万人的蕃兵来抵御西夏,就向朝廷请示重修水洛城和筹建蕃兵之事。此时正值范仲淹主持“庆历新政”期间,范仲淹之前就想重修水洛城,现在郑戬再次提出这个方案,范仲淹自然是支持的,于是朝廷同意了郑戬的申请。郑戬就让刘沪负责水洛城修复工程,还派了一名叫董士廉的文官协助他。

工程于庆历三年(1043)十月开工,可是到第二年正月时,朝廷又突然下令不修水洛城了。原来,韩琦听说水洛城开始修建了,就再次表示反对。此时韩琦已升任枢密副使,而且还担任陕西宣抚使,有很大的话语权,加之他之前在西北待了三年多,他的话非常有说服力,于是朝廷就听了他的建议,下令罢修水洛城。

之前范仲淹申请修水洛城时,韩琦表示反对,可以理解为观点不同。但此时朝廷已经批准了,而且工程也开始了,韩琦为什么就要阻止呢?他就不怕得罪郑戬吗?这很可能跟郑戬在战区查账有关。在战争期间,很多账目是没法完全合规合法的,不一定是贪污腐败,有时就是便宜行事,但郑戬查起账来是眼里不揉沙子,丝毫不顾及人情。韩琦之前是战区大领导,查出的问题越多,他这个前任领导所受的牵连越多,或许这才是韩琦要找郑戬麻烦的主要原因。

郑戬听说水洛城项目被停之后很生气,城池修一半不修了算怎么回事,而且此时停工,水洛城的酋长们和百姓们也不会答应,万一再闹出什么变故就麻烦大了。于是郑戬一边令刘沪和董士廉不要停工,一边给朝廷打报告申请继续修城。

韩琦见郑戬没有听从朝廷的诏令,就向朝廷提建议,将郑戬调离了泾州,调到了靠后方的长安。郑戬调走之后,水洛城归谁管呢?正是尹洙。尹洙曾是韩琦的助手,他也反对修水洛城。韩琦的意图很明显,既然你郑戬不服从命令,就把你调得远远的,让你够不着,然后换我的人来管这个事。不过,韩琦还是低估了郑戬的决心。

郑戬临走之前依然下令让刘沪和董士廉不要停工,同时他跟尹洙交代,水洛城的事你别管,我还会继续跟朝廷打报告的。韩琦见把郑戬调走依然没起作用,就联合谏官欧阳修继续向朝廷进谏,罢免了郑戬担任的“陕西四路都部署”头衔。如果郑戬继续担任这个头衔,他就依然是战区“总指挥”,无论调到哪里,他都有权管水洛城的事,所以韩琦才想办法罢免了他这个头衔。

可是,郑戬依然没有罢手。虽然他人调走了,也无权干涉水洛城的事了,但他依然不停地给朝廷打报告,陈述水洛城的利害关系,希望朝廷同意继续修城。韩琦也继续反对修城,同时让尹洙和担任泾源副都部署的狄青一起写报告陈述反对修城的理由。朝堂为此事议论纷纷,难以抉择,最后决定派一个“中央调查团”来水洛城现场考察,看是否有必要继续修城。

当朝堂上为此事争论不休时,水洛城现场可一直没停工,这让尹洙很为难。尹洙虽然也惹不起郑戬,但毕竟朝廷已经下了罢修水洛城的命令,而且郑戬现在也无权干涉水洛城了,尹洙只能按“红头文件”办事。尹洙一开始也不想把关系搞僵,他充分发挥了一名文学家的特长,多次给刘沪和董士廉写信,努力做他们的思想工作,希望他们能遵守朝廷命令,可是都没有效果。尹洙又撤回了支援修城的士兵,也不再给水洛城项目拨款,可刘沪和董士廉却说水洛城百姓愿意自己出钱出力修城,如果此时非要停工,没法跟当地百姓交代,恐怕他们会闹事。

此时已经到了庆历四年(1044)三月,水洛城的城墙已经快修完了,就差女儿墙没修了。既然百姓们愿意自己出钱出力把城修完,那就让他们修完不好吗?其实,事情闹到这个地步,已经超出了修城这件事本身,而是已经上升为一个政治事件,一边是支持修城的郑戬、刘沪、董士廉,一边是反对修城的韩琦、尹洙、狄青。不管城是不是快修完了,尹洙只能继续反对,于是他坚决命令刘沪和董士廉停工,刘沪和董士廉就是不从。尹洙又找了一名武将去替代刘沪,想把刘沪调走,可刘沪坚决不交权,还辱骂了尹洙和狄青。尹洙怒了,就令狄青率兵去水洛城,以违抗军令的罪名把刘沪和董士廉抓进了监狱,还准备择期问斩。

水洛城百姓一看刘沪和董士廉被抓了,还要问斩,瞬间炸了锅。虽然之前他们反对归顺朝廷,还抗击过刘沪,但刘沪收服水洛城之后,愿意为当地百姓谋福利,愿意给他们修城,赢得了民心。现在百姓们见刘沪为了给他们修城,竟然不顾朝廷命令,甚至还要搭上性命,大为感动,就开始聚众闹事,还杀了官吏,准备营救刘沪,局面一下子失控了。

就在这时,“中央调查团”到了。百姓们立即去找调查团告状,表示可以不费朝廷的钱财,而是以众筹的方式把城修完,希望朝廷释放刘沪和董士廉。调查团听取了民意,考察了施工现场,又去监狱见了刘沪和董士廉,发现刘沪已经奄奄一息,董士廉也满身是伤,显然是遭受了暴力抓捕。调查团将现场情况上报朝廷,朝堂上也立即炸了锅,争论的焦点从修不修水洛城转为了如何处理这起事故。

大臣们各抒己见,有的说应该惩罚刘沪和董士廉,因为他们不听从朝廷的命令,还违抗上级领导的指令;有的说应该惩罚尹洙,因为他做事鲁莽,还虐待大将和文官;还有的说应该严惩狄青,因为抓捕行动是由他实施的,刘沪和董士廉受伤也是他造成的。

身为谏官的欧阳修也提出了自己的意见,他说这件事情双方都有过错,但都不能重罚,因为刘沪深得水洛城民心,惩罚他不合民意,而且此事还涉及文臣和武将之争,如果惩罚了刘沪,会让武将们寒心,对国家不利,所以应该释放刘沪和董士廉,让他们继续把城修完,算是戴罪立功了。至于尹洙,他遵照朝廷命令办事,没有大的过错,也不能重罚,但不能再让他跟刘沪共事,所以就把他调走。至于狄青,他只是奉命行事,又是难得一见的将才,所以也不要惩罚他。仁宗皇帝觉得这个方案比较折中,就采用了欧阳修的处理意见。

最后,刘沪和董士廉回到水洛城把城墙修完。经过此次事件,刘沪深得水洛城百姓的爱戴,朝廷就顺从民意,把刘沪任命为水洛城的长官。刘沪在水洛城事件中头部受伤,没几年就去世了。刘沪死后,朝廷又让他的弟弟接了班,继续管理水洛城。时至今日,刘沪兄弟仍然为当地百姓铭记,现在甘肃省庄浪县有一座雄伟的刘将军纪念馆,就是纪念他们兄弟的,里面有刘氏兄弟的坟茔和为他们修建的将军庙。前些年,当地剧院还编排了一出秦剧《水洛城》,就是以刘沪修建水洛城的事迹为原型的。

尹洙事后被调任潞州知州,为了不让人觉得此次调动是在惩罚尹洙,就把他的官品升为从六品的起居舍人,这就对应了范仲淹在《师鲁帖》中称尹洙为“师鲁舍人”。

水洛城案还涉及了另外一个人,就是范仲淹《师鲁帖》中的“李寺丞”,也就是李仲昌。事件发生时,李仲昌是尹洙的手下,曾为尹洙出谋划策。“中央调查团”的调查官员在报告中将李仲昌描述为一个“阴献计画,务在间谍”的小人,建议务必将李仲昌调离渭州。

政治斗争的牺牲品

水洛城的案子到此就算结束了,如果事情就此消停了,尹洙也就没什么事了,可是有人还不想消停。

郑戬因为这件事丢掉了战区“总指挥”的头衔,自己的手下还被打成重伤,关进监狱,董士廉也觉得自己没有重大过错,而且自己好歹是个文官,却被尹洙抓进监狱遭受虐待,而肇事人尹洙和他背后的韩琦却没有受到任何惩罚,尹洙还升官了。他们咽不下这口气,就静待时机,伺机报复。

第二年春天,机会来了。由于“庆历新政”遭受强大阻力,仁宗终止了新政,范仲淹罢参知政事,富弼罢枢密副使、支持新政的宰相杜衍被罢相,谏官蔡襄、欧阳修等也被外放了,只剩韩琦还在担任枢密副使。郑戬和董士廉抓到了落井下石的机会,于是由董士廉出面举报尹洙有公使钱的腐败行为。

所谓公使钱,又叫公用钱,是官府和军队的招待费,主要用于公务接待或者犒赏将士。公使钱的使用并没有特别严格的规章制度,主要由官员自行掌握,只要不太过分,一般情况下也不会追究。但正是由于公使钱的这个特点,它可以成为政治斗争的工具,想针对谁的时候,就严查他的公使钱账目。

既然有人举报了,朝廷就派人去查。查来查去,发现尹洙的账目并没有大的错漏,只有一点不太合规,那就是他曾挪用公使钱和军费为下属还贷,后来又用下属的工资把这笔钱还上了。这种做法在当时的西北战区不算什么大事,而且也没有造成损失,如果不是有人咬着不放,根本就不值得追究。

可郑戬就是要穷治尹洙,尹洙曾是韩琦的下属,尹洙犯罪,韩琦也要承担连带责任。韩琦自然知道这件事是冲着他来的,在以往,韩琦肯定不会丢下尹洙不管,可现在是特殊时期,韩琦都自身难保了,也没法替尹洙说话。迫于舆论压力,韩琦在尹洙案被判决之前就主动申请离开朝廷,调去扬州了,范仲淹《师鲁帖》中提到的“扬州书”就是韩琦后来写的信。

尹洙本就是改革派官员,是被打压的对象,又遇上腐败案,无人担保又地位较低的尹洙被贬为崇信军节度副使。崇信军在随州,节度副使是一个从八品官,等于官降四级,而且只保留官衔,不安排工作。这个待遇跟多年以后苏轼被贬广东惠州时类似,苏轼也是被贬为节度副使,不得签署公事。

被贬随州的尹洙非常郁闷,却有苦说不出。他之前非常喜欢写东西,写历史,论兵事,给皇帝写报告谈论国家大事,当朋友受到不公正待遇时他就积极帮忙申诉,可是这次被贬之后,他却一个字都没有写。虽然尹洙保持了沉默,但朋友们都没忘了他,经常有朋友跟他通信,请他帮忙写东西,其中就包括李仲昌找他帮忙写墓志铭。

尹洙被贬之后,李仲昌还一直待在西北,后来他的母亲去世了,李仲昌就回老家邓州处理丧事,恰好碰到了刚调任邓州的范仲淹。十二年前,李仲昌的父亲李垂在均州任上去世,临时葬在了均州。李垂临终前留下遗嘱,说等他的夫人去世之后,两人再一起合葬在邓州,所以李仲昌此次回乡就是要办好这件事。在合葬之前,有一样东西必须提前准备好,那就是墓志铭。墓志铭是记录死者一生事迹的文章,要刻在石头上,跟棺材一起埋入地下。李垂下葬时没有墓志铭,这次夫妻二人合葬必须要有墓志铭,那找谁来写这篇墓志铭呢?一般墓志铭要找跟自己家关系比较好,文笔也好,而且有一定社会地位的人来写,李仲昌就想到了尹洙。

另外,当范仲淹在邓州应滕宗谅邀请写《岳阳楼记》时,尹洙也在随州应滕宗谅邀请写了一篇《岳州学记》,夸赞滕宗谅被贬岳州之后对当地教育工作的贡献。滕宗谅的被贬缘由与尹洙很相似,也是因为公使钱案,也是被郑戬查的。

那滕宗谅是不是真有公使钱腐败呢?要严格说,确实有账目不清的地方,但他并没有中饱私囊,而是把这些钱用于犒赏将士,兴办教育,或者招待来往过路的官员,有时也会给官员们馈赠一些路费、礼金之类的,基本都是符合惯例的。但是,当郑戬派人来查账时,他拒绝交待这些钱到底花到哪儿去了,因为一旦深究,那些得过钱的人可能就会受牵连。为了保护相关人员,他竟然一把火把账本给烧了,那没办法了,既然账目不清,必须得受处罚。

滕宗谅的案子不算严重,而且当时范仲淹还在担任参知政事,为他说了情,滕宗谅就只是贬官一级。可是,有些人仍然咬住这个案子不放,这些人就是新政的反对派,他们正愁找不着攻击改革派的理由呢,滕宗谅自动送上门来了,所以他们坚持要严惩滕宗谅,这才有了“滕子京谪守巴陵郡”。

因为政治因素而被加重处罚的不止滕宗谅和尹洙,就在尹洙被贬随州之前,还有一个人受的处罚更狠,这个人就是苏舜钦。

苏舜钦犯的案子被称为“进奏院案”。所谓进奏院,是中央和地方之间传递公文的机构,同时还负责发行当时的官方报纸——进奏院报。报纸的内容有朝廷的动态、皇帝的诏令、皇帝的日常生活、官员们的奏章精选、人事任免信息、各地的灾情和军情等。其内容和发行方式与我们现在的官方报纸已经有很多相似之处,发行量也非常大,除了下发给各级官府之外,也会在民间出售,很多城市还有报亭。可以说,进奏院不仅掌握着公文传递,还是非常重要的新闻宣传部门。所以,范仲淹主持新政以后,必然要把进奏院控制在自己手里,他就推荐了支持新政的苏舜钦来做进奏院的领导。

苏舜钦的背景不止有范仲淹,他的岳父杜衍在新政末期也当上了宰相,正由于这个原因,当改革派失势的时候,苏舜钦成了被“严打”的对象,仅因为一点小过错就被削职为民,目的就是将他的后台拉下马。苏舜钦被除名后,一直心情抑郁,没几年就去世了。

尹洙的贬谪经历与苏舜钦相似,他被贬后也心情抑郁,也很快就生病了。尹洙此时才45岁,但是在西北操劳的几年已经让他满头白发,熬空了身体,经历水洛城事件和后续的一系列官司之后,终于是大病凸显了。

庆历六年(1046)年底,尹洙被调到均州去监管酒税,这虽然是个非常小的差遣,但终于是又开始工作了。眼看境况将有所好转,尹洙的身体却不行了。尹洙撑着病体到达均州,给范仲淹写了信,范仲淹很着急,怕他没钱治病,就派人给他送了食物和药,可是尹洙的病情却丝毫不见好转。

尹洙在均州强撑了三个月以后,终于撑不住了,就前往一百多公里外的邓州去治病。尹洙在邓州见到了范仲淹,跟范仲淹讨论治病的事,丝毫没有慌乱,但范仲淹却看出尹洙已经病入膏肓了。第二天病情更加严重,范仲淹对尹洙说:你若有不测,我与韩琦、欧阳修等会一起出钱赡养你的家人,你就放心吧。尹洙艰难地回应:听到你这番话,我也就没有什么再交待的了。在到达邓州之后的第五天夜里,尹洙突然索要水杯,漱了漱口,坐在案台旁边安然离世,享年46岁。

范仲淹曾在《师鲁帖》中劝尹洙“惟君子为能乐道,正在此日矣”,从尹洙临终的表现来看,相信他是做到了的。

尹洙下葬时,邓州所有官员和举人都到场为其送行。尹洙是河南洛阳人,朋友们就给他起了一个谥号“河南先生”。范仲淹本想为尹洙撰写墓志铭,但由于对尹洙早年的事迹不太了解,就交由欧阳修来撰写。

韩琦为尹洙写了墓表,他针对尹洙对北宋古文运动的贡献进行了盖棺定论:“使我宋之文章,将逾唐汉而蹑三代者,公之功为最多。”范仲淹整理了尹洙生前写的文章,为他出了一本文集《河南集》,范仲淹亲自为《河南集》写了序言,此文集流传至今。

九年之后,范仲淹已经离世了,而韩琦重回庙堂,登上枢密使之位,欧阳修也回京任官,曾经的改革派官员又开始掌握话语权,早早离世的尹洙和苏舜钦却再也没有机会开启新的人生了。韩琦和欧阳修都没有忘记尹洙和苏舜钦的遭遇,韩琦向仁宗请求追复尹洙和苏舜钦原官职,仁宗同意了。尹洙去世时留下了一个未成年的儿子和四个女儿。想到尹洙的孩子,韩琦和欧阳修都是能够感同身受的,因为他们二人也都是幼年丧父,孤儿寡母投奔亲戚才得以活命,所以欧阳修请求给尹洙长大成人的儿子赐官,仁宗也答应了。