幻想文学如何创造传统,而传统又如何塑造未来

五月末,我抵达德国北威州的Geldern,正逢一年一度的托尔金节。下火车后,我步行穿过一片林地,远远地看见草地上升起了帐篷,烟火缭绕,有人在河边磨面,有人在棚下用古式木工打造手斧,有孩子身着霍比特服饰在泥地上追逐。一时间,我并不觉得自己“进入了中土”,而是仿佛走进了一场确实存在于历史里的村落节庆,没有现代音乐,没有荧光色,没有塑料。只有火堆、吟唱、木头、弓箭,以及手写的精灵语标牌,认真的,不容嘲讽的。

托尔金节第二天的入场决斗

这是一种不同于“cosplay”的氛围。不是模仿,不是角色扮演,更像一种仪式化的生活转调:人们暂时放下真实身份,但不是为了躲避,而是为了进入另一种可以成立的世界,一个书中的世界,一个拥有语言、地理、传说与传承的世界。这个世界,叫中土;它的缔造者,名叫托尔金。

我从未见过一个节日这样同时承载幻想与秩序。在活动场地的主棚内,德国托尔金协会正在举办“精灵语诗歌朗诵会”,两位学者穿着长袍、带着笔记,字正腔圆地论述元音元辅的古语言变化、从古北欧文献中抽取出的托尔金语法原则,以及如何通过诗歌复现中土语言的音韵结构。我见到听众举手提问,有人请教:“在《精灵宝钻》中,此句是否能按照昆雅传统发音朗诵?”学者认真回答,台下顿时响起掌声

旁边的小屋是“霍比特厨房”,志愿者正用柴火锅熬制洋葱汤,孩子们排着队等着蘸蜂蜜面包。再往前,是手工艺者集市:皮革匠、银饰师、古书商、植物师,每一个摊位都像从第三纪元的集市搬来。

参与者们正聚在一起喝啤酒,图源:Silber-knoepfchen

那一刻,我意识到:托尔金节不只是粉丝文化的自娱自乐,它更像是一项尚在形成中的民间传统。它有时间表,有地理中心,有代际参与者,有语言与故事体系。它正在完成一个幻想文学罕见的飞跃:从“被阅读的文本”,变为“被继承的习俗”。这不仅仅是文化节,更是一种对“传统”本身的提案。

书读完,传统才开始:托尔金“历史感”的构建

J.R.R. Tolkien 作为语言学教授,是极少数真正具备“形塑神话”的知识结构与心理执念的现代作家。他的中洲并不是“想象中的国度”,而是用整个西方语言史、民间信仰、宗教隐喻与神话结构“拼写”出来的完整世界。在这个意义上,托尔金不是在写小说,而是在编撰一套属于英语民族的替代神话(substitute mythology),一种为失落的文化创伤创造补语的历史性修复。

他曾在信中写道:“我希望为英格兰创造一个神话体系,如芬兰的《卡勒瓦拉》、斯堪的纳维亚的《埃达》那样,一个属于语言的神话,不是宗教,却能够让人们相信。”(Tolkien, Letters, 1951)换句话说,他并非在写作中“复制”一个中世纪,而是在构建一个“可以流通的历史幻想”,使它具有语言的纹理、文化的时间感与宗族的层级结构,仿佛它真实地发生过,只是被某种时间断裂埋藏了。

托尔金极为重视“可信的历史错觉”(the illusion of historicity)。这体现在他对中洲世界的年代编排、文字谱系、语言演化、神祇与生民之间的因果链条的构建中,《精灵宝钻》《魔戒》《未完成的传说》这些作品相互嵌套,不是为叙事方便,而是为了营造一种“被考古学可能找到”的历史深度。例如,《精灵宝钻》如同远古经卷,《魔戒》像一则中世纪传奇,而《霍比特人》则像是晚近的民间故事。这种“从经史到志怪”的文学手法,让中洲不只是虚构国度,更是一个具有可继承性的文本宇宙。

为了赋予世界“信史的质地”,托尔金还大量构造语言细节。他的创造过程先有语言,后有人物和种族。昆雅语、辛达林语、黑语等并非情节装饰,而是“历史发生机制”的一部分。每种语言背后都是一段迁徙、一次分裂、一次命运的转向。学者汤姆·希普(Tom Shippey)称:“语言在托尔金世界中不是工具,而是文化演化的痕迹,是民族身份的化石。”(Shippey 2003)

这种史观也延伸到他对英雄与时间的理解。中洲的时间线是神话性与断裂性的。它不是“永恒重复”,而是“逝去与遗忘”:精灵逐渐衰落、努门诺尔沉没、伊鲁维塔不再发声,这是一个自带“失落感”的世界。其核心不是乌托邦,而是记忆的残片;不是现世繁荣,而是曾经伟大。托尔金真正的文学发明,不是构造未来,而是让一个过去“值得被悼念”。

爱好者们带着自己的孩子参加节日,图源:arandil_dtg

因此,托尔金节本身也不是庆祝未来的节日,而是悼念中土失落文明的象征仪式。当参与者在森林里吟唱昆雅语诗篇,或手制灰港木船模型时,他们其实是在重建“失落”的共同体经验,就像一群文化的继承者,在没有真实祖先的前提下,依旧庄严地传承一个他们“选择相信”的过往。

这种“反向历史建构”能力,是幻想文学极少数可以与民族史学相对话的维度。托尔金成功地将文本转化为时间,将角色转化为象征,将虚构事件转化为可以继承的仪式动因。于是,托尔金节之所以成立,不是因为有人“喜欢看小说”,而是因为那部小说早已具备“历史文本”的力量:它允许人们拥有悼念、再现、继承与纪念的可能性。

如同中世纪修士在《编年史》中夹带寓言与神迹,现代人也许正通过托尔金节,以另一种方式缝补自己的文化记忆断裂。区别只是,我们的神话是从小说来的,我们的纪念碑是从手工艺与角色扮演中搭建的。我们不是在庆祝托尔金,而是在把他的世界推进到历史可能的领域之中。

节日里的学术编织

参加托尔金节最令我惊讶的,不是霍比特人的服饰有多精致,或中洲小吃的调味多么古典(朴实),而是现场浓厚的学术气氛。这不仅是一场沉浸式体验,更是一次关于语言、文本与文化史的严肃讨论。在我看来,托尔金节的独特之处,就在于它并未将“知识”与“扮演”割裂开来,反而将两者编织成一场充满活力的公共神话实践。如果没有这部分,那么托尔金节也不过只是一场大型的漫展罢了。

活动期间,德国托尔金协会(Deutsche Tolkien Gesellschaft, 简称DTG)组织了一系列全天候讲座,议题涵盖从语言演变、文本比较、神话谱系,到中洲政治史的虚构逻辑。其中一场讲座名为“昆雅语的时态系统与叙事声音的交织”,由一位大学语言学教授主持。在他讲解托尔金如何在昆雅语中构建一种“叙述用语层级”时,台下不少观众认真记笔记,提问环节甚至有人自带托尔金原稿注释版本,与讲者交流诗歌重音与词尾变格的问题。

学术讲座之外,还有更多轻量化但仍具知识密度的环节:比如“托尔金与盎格鲁-撒克逊史诗的互文性”小组讨论,或者“精灵建筑风格与哥特式宗教美学”的公开演讲。这些讲座穿插在节日活动当中,与角色扮演、音乐会、战斗演练等“感性环节”并置,营造出一种少见的“参与性知识现场”。你可以上午参加关于《精灵宝钻》叙事结构的讲解,下午立刻换装化身兰斯特拉人,参与一个“第三纪元战役”的情境模拟。这种体验打破了现代人对“知识是抽象的、冷静的”的误解,反而使知识回到了它应有的,仪式性、身体性、共同记忆性的场域。

托尔金节的这种“学术—仪式复合性”,可被看作一种“未来传统”的结构模型。在现代社会中,节日常常成为文化的缓冲器,它一方面承载叙事,另一方面制造身份。而托尔金节,因其背后有如此丰富的文本、语言系统与文化逻辑,使其从“粉丝聚会”自然进化为“准宗教仪式”:在这里,知识不是脱离感官的抽象分析,而是成为可以行动、可以复述、可以歌唱的公共语言。

学者 DimitraFimi(2010)指出,托尔金文学的延续性不仅源于文本自身的深度,更在于其“启发了一种文本之外的知识实践,这种实践通过语言学习、宗教拟仿和社群叙事持续再生产神话结构”(p. 78)。换句话说,托尔金的文学遗产之所以持久,是因为它被后代读者发展成了一种“学术-仪式混合型传统”。而在托尔金节上,这一传统得到了几乎完美的场景验证。

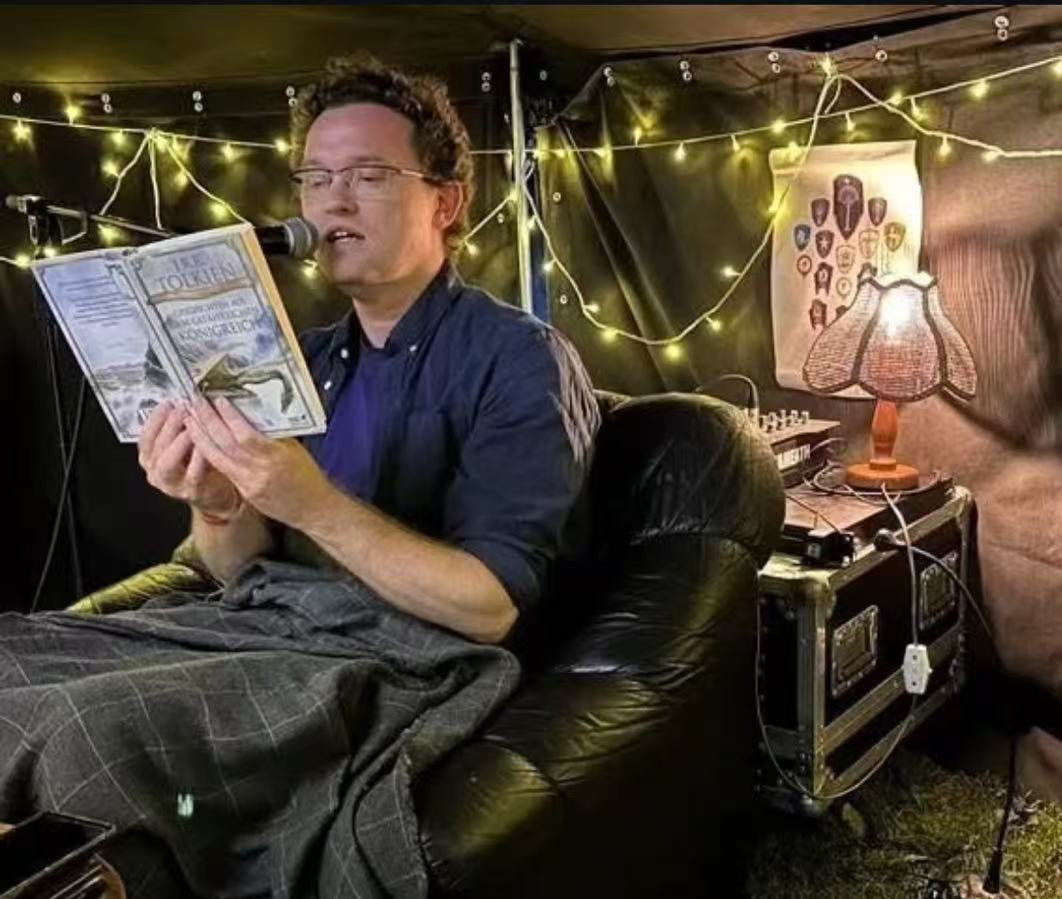

夜间共读

甚至可以说,这种节日行为正在为幻想文学赋予一种新的社会功能,不是逃避现实,而是为当代社会缺失的意义系统,临时搭建一种共享叙事框架。它提供了一个场所,在这里,讲座不是冷板凳,朗诵不是装饰品,知识不是排除感性的机器,而是一种正在发生的“共同创造”。

当我们穿上斗篷、朗诵昆雅语诗句,听讲中洲神话中的“失落之战”,我们不仅在缅怀一个虚构的过去,也在建立我们自己的未来,一个可能进入时间、可能被铭记、可能在几代人之间流传的未来。

历史是被制造出来的

在托尔金节的林地营地里,我时常恍惚:我们究竟是在模仿一本书,还是在继承某种过去?在那些用辛达林语写成的指路牌、讲解员讲述第三纪元起源的语调中,我意识到,这里的人们并非“把小说当历史”,而是用小说的语言在实践一种新的历史感。唯有大家都相信此刻真实,才能够彻底在中土世界沉浸两天。

历史,从来不是客观中立的堆叠,而是一种可以被继承、被讲述、被仪式化的文化结构。正如历史学家Hayden White(1973)所指出的:“历史的真实不在于它是否发生过,而在于它被讲述得多么像真的。”换句话说,历史是一种被叙事构建出来的幻真(truth-effect)。它不是完全虚构,但也不需要“原始证据”来成立,它需要的是一种连贯的、具有参与可能的讲述。

托尔金的伟大之处,不仅在于他创造了精灵与霍比特人,更在于他用语言、血统、编年、战争、神谱和灭亡,为这个世界提供了“讲述的权力”。而托尔金节,则是这套叙事结构的集体再表演,它让一个完全虚构的世界获得了一种几可乱真的“历史沉积感”。我看到手工艺者在复制第三纪元王国的徽章,看到父母教孩子朗读昆雅语祭词,看到学者在露天剧场讨论努门诺尔的道德衰败。这些行为,并不只是“模拟”;它们更像是一种正在被组织和继承的“文化行为”。托尔金节的历史性,并不在于“它是否真的发生过”,而是关乎它是否已成为代际之间可以重演、可以记忆的仪式网络。

在这个意义上,托尔金节不仅仅属于托尔金,而属于所有“渴望传统”的现代人。而也许,传统本就如此形成:不是因真实发生才流传下来,而是因为它值得相信、值得重复、值得共同进入。百年之后,也许某位历史学家在记录21世纪民间文化时,会写道:“在每年五月,人们聚集于森林或古都,身披奇装,讲述一个旧时代的故事。他们自称后裔,唱着祖先的歌谣。”而我们今天所做的,不过是那一段叙事的原点。

结语:当幻想成为我们最真实的历史记忆

我离开托尔金节的那天傍晚,正值黄昏。林地边的草地上,一群孩子正围着一位身着长袍的吟游诗人坐成一圈,他用近乎古英语的腔调低声讲述芬威家族的兴衰。而远处的集市上,匠人还在雕刻带有精灵符号的木盒,一位老太太蹲在炉边慢慢地翻着黑麦饼,几个青年则在练习辛达林语中的“r”音发音,一切井然有序,像一个活着的旧世界,仿佛它从未消失,只是我们刚刚学会重新进入。

在那一刻,我并不觉得我在“纪念”托尔金。我甚至忘了自己是个现代人,是个读者、学者、观察者。我只是某个文化演化链条中的一环,像那些念诗的孩子、烤饼的老人、讲古的学者一样,在“重复”某种我们认定值得记住的事物。

离去前看到的小小晚餐桌

我们常以为历史是从过去流向现在的河流,但托尔金节让我想到:历史也可以是从未来回流的风。我们选择某段过去,将其文本化、仪式化、节日化,然后反复进入,直至它成为我们自身文化的一部分。

我们读托尔金,不只是为了故事,而是为了在故事里构建一种我们失去却渴望的“秩序感”;我们参加托尔金节,不是为了扮演,而是为了和他人共享一种“可信的过往”;我们写关于托尔金节的文字,不是为了纪念一位作家,而是为了见证一个传统的诞生。

“只要还有人读它,它就不会终结。”托尔金在《魔戒》的结尾这样写。而他的读者,真的听进去了。我们不仅读下去,也开始生活在其中。

参考文献:

Fimi, D. (2010).Tolkien, Race and Cultural History: From Fairies to Hobbits. Palgrave Macmillan.

Shippey, T. (2003).The Road to Middle-earth: How J.R.R. Tolkien Created a New Mythology. Houghton Mifflin.

Tolkien, J. R. R. (1981).The Letters of J.R.R. Tolkien(H. Carpenter & C. Tolkien, Eds.). George Allen & Unwin.

Deutsche Tolkien Gesellschaft. (2025).Tolkien TageProgramübersicht. Retrieved fromhttps://www.tolkientag.de

Poss, J. M. (2021). Tolkien’s Mythopoeia and the Illusion of Historicity. Retrieved fromhttps://www.jordanmposs.com

White, H. (1973).Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe. Johns Hopkins University Press.